Unser Fundort Kaldauen liegt im südlichsten Zipfel der Kölner Bucht. Dieser Siedlungsraum nimmt aufgrund seiner geografischen Lage die eines Mittlers zwischen den archäologisch fassbaren Kulturen des Niederrheins und jenen des Mittelrheins inklusive Westerwald und Eifel ein. Das legen die Fundinventare unserer Gegend nahe. Die Beziehung zum Mittelrheingebiet wird durch den in Kaldauen gelegenen peripheren Fundpunkt im Norden der Häufung von Situlen im Moselgebiet unterstrichen.

Das Gefäß muss nach langer Nutzung schließlich als Urne in den Boden gelangt sein. Zu was benutzte man es aber zuvor? Ausweislich zeitgleicher Abbildungen diente es hauptsächlich als Gefäß für alkoholische Getränke, aus dem in einen Trinkbecher geschöpft wurde. Es war also als Bestandteil eines Services in besondere Tischsitten integriert. Diese ahmten mediterrane Vorbilder nach und die Besitzer der Getränkeutensilie konnten sich so als besonders vornehm und begütert darstellen und vom Rest der bäuerlichen Gemeinschaft abheben. Die lange Nutzungsdauer von wahrscheinlich mindestens zwei Generationen ist durch die starken Gebrauchsspuren und Reparaturen erwiesen.

Wie kamen aber Brauch und Gegenstand - vor allem in so großer Zahl - in unsere Breiten? Hierzu muss die griechische Gründung von Marseille - Massilia - im 7. Jhdt. v. Chr. einen Beitrag geleistet haben. Antike Autoren berichten über den Bezug von Rohstoffen wie Zinn aus Cornwall und der Bretagne sowie von Bernstein aus dem Baltikum nach Marseille. Umgekehrt erreichten Güter des "gehobenen Bedarfs" Mitteleuropa. Und sie berichten, dass man von Marseille bis zur Atlantikküste auf oder entlang der Loire oder entlang der Seine 30 Tage benötigte. Nach Nordwesten erreichte man das Mittelrheingebiet und die Mittelgebirge auf den Höhenwegen entlang der Mosel, das Niederrheingebiet auf der Maas. Mit der Marne und der nach Süden in die Rhone fließenden Saone haben diese beiden Flüsse gemein, dass sie im gleichen Quellgebiet entspringen - um das Plateau de Langres. Hier lag wohl eine Drehscheibe des Handels der mediterranen Kulturen mit dem Mitteleuropa nördlich einer Linie Main - Nahe.

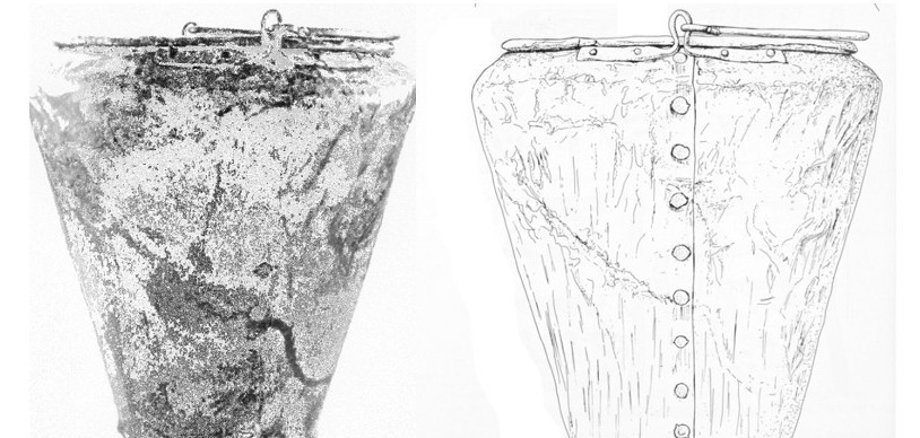

Wer als Händler bei den Kelten unterwegs war, war gut berate sich mit den lokalen Größen gut zu stellen und erhielt für Gefälligkeiten im Gegenzug bewachte Stützpunkte und Sicherheitsgarantien. Die Pflege dieser Win-Win Situation zwischen lokaler keltischer Bevölkerungsgemeinschaft und wagemutigen Handelsleuten aus dem Süden führte im Mittelrheingebiet durch Nachahmungseffekt in der ansässigen Bevölkerungsgruppe wahrscheinlich ursächlich zu der einzigartigen Häufung von Situlafunden des "rheinisch-tessinischen Typs". Bild: Kaldauer Situla, Foto Hofmann, Zeichnung Schmitz, Joachim, Abb. 5, S. 322, Bonner Jahrbuch 175.